前回の記事で名前だけ登場した指数分布についてついでに整理しておきます。

参考: 幾何分布の無記憶性について

指数分布は幾何分布の連続分布版のような確率分布です。

(古さに関係なく一定確率で壊れる機械について)機械が故障するまでの時間や、

(単位時間あたり一定確率で発生する災害について)災害が発生するまでの時間など、

一定確率で発生する何かしらの事象が、次に発生するまでの時間が従う分布です。

数学的には次のように定義されます。

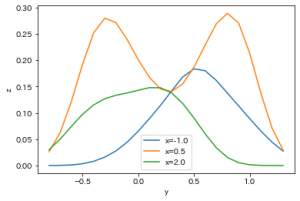

パラメーター$\lambda > 0$に対して、次の確率密度関数を持つ分布を指数分布と呼び、$Exp(\lambda)$と書きます。

$$

f(x;\lambda) = \left\{

\begin{align}

&\lambda e^{-\lambda x} \quad & (x \geq 0)\\

&0 \quad & (x < 0)

\end{align}

\right.

$$

期待値は$\frac{1}{\lambda}$、分散は$\frac{1}{\lambda^2}$です。

モーメント母関数を使うと簡単に導出できますので見ておきましょう。

まず、モーメント母関数は$t<\lambda$の範囲で次のように定義されます。

$$

\begin{align}

M_X(t) &= E(e^{tX})\\

&= \int_{0}^{\infty} e^{tx}\lambda e^{-\lambda x} dx\\

&= \lambda \int_{0}^{\infty} e^{(t-\lambda)x} dx\\

&= \frac{\lambda}{\lambda -t}.

\end{align}

$$

これの微分は簡単ですね。1回微分と2回微分はそれぞれ次のようになります。

$$

\begin{align}

\frac{d}{dt}M_X(t) &= \frac{\lambda}{(\lambda-t)^2}\\

\frac{d^2}{dt^2}M_X(t) &= \frac{2\lambda}{(\lambda-t)^3}.

\end{align}

$$

これを使うと期待値と分散は次のように計算できます。

$$

\begin{align}

E(X) &= \left.\frac{d}{dt}M_X(t)\right|_{t=0}\\

&= \frac{\lambda}{(\lambda-0)^2}\\

&= \frac{1}{\lambda}.

\end{align}

$$

$$

\begin{align}

E(X^2) &= \left.\frac{d^2}{dt^2}M_X(t)\right|_{t=0}\\

&= \frac{2\lambda}{(\lambda-0)^3}\\

&= \frac{2}{\lambda^2}

\end{align}

$$

より、

$$

\begin{align}

V(X) &= E(X^2) – E(X)^2\\

&= \frac{2}{(\lambda-0)^2} – \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2\\

&= \frac{1}{\lambda^2}.

\end{align}

$$

前回の記事でも触れました通り、指数分布は無記憶性を持つ連続分布です。

$x_1, x_2 \geq 0$に対して、$P(X\geq x_1+x_2|X\geq x_1) = P(X\geq x_2)$が成り立ちます。

実際、$x>0$とすると、 $P(X\geq x)=e^{-\lambda x}$ ですから、

$$

\begin{align}

P(X\geq x_1+x_2|X\geq x_1) &= \frac{P(X\geq x_1+x_2)}{P(X\geq x_1)}\\

&= \frac{e^{-\lambda (x_1+x_2)}}{e^{-\lambda x_1}}\\

&= e^{-\lambda x_2}\\

&= P(X\geq x_2)

\end{align}

$$

となります。